часть третья

«Кто не знает куда направляется,

очень удивится, попав не туда"

Марк Твен

Справедливости ради, надо отметить, что с утра мы вообще-то знали куда направляемся. Мы давно намеривались посетить Александро-Невскую лавру. И это посещение стало стартовой частью нашего сегодняшнего плана. А вот дальнейшее представлялось в туманном режиме «ну, куда-нибудь». Итак, после завтрака, мы на метро доехали до станции «Площадь Александра Невского».

Речка Монастырка и Лавра на её берегу

Речка Монастырка и Лавра на её берегу

Здесь, на этой площади, собственно заканчивается Невский проспект и через мост Александра Невского перетекает в проспект Заневский. Кстати, прокладывали главную Петербургскую улицу, связывающую Адмиралтейство и монастырь Александра Невского одновременно с двух сторон. От будущей Лавры, по болотам, валили лес и укладывали дорогу монахи монастыря, а навстречу им от будущей Дворцовой площади двигались по своей просеке «работные люди». Считается, именно потому, что обе линии велись независимо друг от друга и получился существующий излом Невского проспекта в районе площади Восстания.

Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры

Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры

От встречи с основным мужским монастырем Петербурга осталось двойственное впечатление. С одной стороны лавра особого душевного трепета не вызвала. Очень симпатично монастырь выглядит со стороны – нахождение его на берегу реки Монастырки само по себе определяет необычную живописность этого места. Церкви и храмы органично вписаны в окружающий пейзаж. А вот внутренние помещения главного Свято-Троицкого собора, к нашему сожалению, вот уже более года находились в состоянии масштабной реставрации.

Уже отреставрированные своды Троицкого собора

Уже отреставрированные своды Троицкого собора

Дело это, конечно же, необходимое и нужное, да и неимоверно сложное, как мы убедились в нашей прошлогодней поездке в Белоруссию. Возможно, по этой причине и не сложилось у нас какого-то законченного и определенного впечатления от собора, да и всей лавры в целом. Выпечка, приобретенная в монастырской лавке, была неплохого качества, но, скажем прямо, туалеты общественные, извините, находились просто в удручающе грязном состоянии.

А вот уж где любопытно и интересно было нам оказаться, так это в Некрополе мастеров искусств, с необычными и зачастую сделанными с большой художественной выдумкой надгробиями, возведенными над могилами великих музыкантов, писателей и художников. Могилы известных деятелей искусств переносили сюда с различных старых ликвидируемых городом кладбищ, и даже из Парижа. К сожалению, размещали их в Некрополе за счет уничтожения находившихся здесь захоронений «простых» или менее значимых жителей Санкт-Петербурга, но место в итоге создано было атмосферное, парковое. Прохаживаться тут приятно и как-то даже торжественно. Невольно хотелось, склонив голову, уважительно помолчать рядом с местами упокоения великих людей, читая краткие, а иногда и витиеватые тексты на скульптурных надгробных композициях.

На территории Некрополя

На территории Некрополя

После посещения Александро-Невской лавры мы, опять же на метро, вернулись в центр города. И недолго думая, совершенно спонтанно спустились к пристани канала Грибоедова и, приобретя билеты, разместились на прогулочном судне «Сиерра». Не сговариваясь, мы единогласно решили взглянуть на Ленинград с водной глади каналов для чего и отправились на обзорную речную экскурсию. Небольшие габариты кораблика позволяли пробираться под самыми низкими петербургскими мостами, которых мы успешно миновали в общей сложности восемнадцать штук! Стартовали от Казанского моста и по каналу Грибоедова мимо Спаса-на Крови вышли в реку Мойку.

Канал Грибоедова и Спас-на-Крови

Канал Грибоедова и Спас-на-Крови

Повернули налево, по течению реки, мимо двух Конюшенных мостов и дома-музея А.С. Пушкина, а затем по Зимней Канавке, минуя Эрмитажный театр, плавно выкатили в широкий фарватер Невы.

Под 2-м Зимним мостом выход в Зимнюю канавку

Под 2-м Зимним мостом выход в Зимнюю канавку

Прямо перед нами открылся вид на Петропавловскую крепость со стройным шпилем Петропавловского собора в центре архитектурного ансамбля. Спустившись по Неве до Благовещенского моста, развернулись в обратную сторону, против течения навстречу свежему крепкому ветру.

Петропавловская крепость с водной глади

Петропавловская крепость с водной глади

Пройдя под Троицким мостом, покинули Неву, повернув в реку Фонтанку.

Идем мимо Эрмитажа

Идем мимо Эрмитажа

Обогнули Летний сад и, помахав рукой Чижику-Пыжику, вновь попали в Мойку. Под Театральным мостом вернулись в канал Грибоедова, где и завершили свое водное путешествие. Все время прогулки нас сопровождал монотонный голос электронного экскурсовода с короткими комментариями про окружающие достопримечательности и наше приподнятое настроение.

На таком же кораблике мы покоряли Неву и питерские каналы.

На таком же кораблике мы покоряли Неву и питерские каналы.

К моменту окончания водной экскурсии мы изрядно проголодались. А из всего многообразия кафе и столовых первым на нашем пути оказалась Пышечная на Большой Конюшенной улице, 25. Известная многим петербуржцам и приезжим, существующая на этом месте ещё с 1958 года, знаменитая пышечная строго придерживается советской рецептуры выпечки и неизменно соответствует советской эстетике общепита. Отстояв полчаса в длинной очереди, отведали свежих горячих Ленинградских пышек и мы.

Пышки в Пышечной. Сервис незатейливый, но ведь вкусно!

Пышки в Пышечной. Сервис незатейливый, но ведь вкусно!

Нам они понравились. Было вполне себе вкусно!

А не познакомиться ли нам поближе с Ростральными колоннами, самыми значимыми символами Санкт-Петербурга, подумали мы, покинув старейшую ленинградскую пышечную. Сказано, сделано. По диагонали пересекли Дворцовую площадь, выйдя к «Александрийскому столпу» через Триумфальную арку Главного штаба.

Эрмитаж. Вид с Дворцового моста

Эрмитаж. Вид с Дворцового моста

Затем неспешным шагом прогулялись над Невой по широкой ленте Дворцового моста и в итоге вышли на Биржевую площадь и Стрелку Васильевского острова. Покружили вокруг одной из Ростральных колонн, рассмотрели ее с разных ракурсов, под разными углами солнечного освещения, полюбовались на скульптуры, символизирующие божества моря и торговли.

Ростральные колонны

Ростральные колонны

Последняя, кстати, изображена на пятидесятирублевой денежной российской купюре, также как и здание Биржи с Ростральными колоннами с другой стороны, той же банкноты.

«Здесь проходила, друзья,

Юность комсомольская моя.

За родимый край с песней молодой

Шли ровесники рядом со мной».

Александр Чуркин

От Стрелки и колонн по Университетской набережной мы двинулись на запад острова, ближе к нашей 18-ой линии. Набережная Университетской названа, конечно же, не просто так. Здесь в здании Двенадцати коллегий с XVIII века располагается Санкт-Петербургский университет. Не берусь даже представить, как выглядела эта набережная в 1948 году, когда сюда, на учебу приехали мои дорогие родители. Они учились в Ленинградском университете, поступив туда практически сразу после окончания Великой Отечественной войны. Жили в общежитии, бегали на лекции и семинары, работали на восстановлении города после бомбежек, ставили студенческие спектакли, занимались спортом, активно участвовали в комсомольской и общественной молодежной жизни. Мама и папа были одними из первых послевоенных студентов, перед которыми в ту пору открывались бескрайние горизонты новой, мирной, безоблачной жизни. Они были так счастливы тогда! Впереди их ожидала долгая, полная простых земных радостей совместная дорога…

Дворец Меньшикова. Первое каменное здание Петербурга. В послевоенные годы часть помещений дворца была отдана университету. В настоящее время здание принадлежит Эрмитажу

Дворец Меньшикова. Первое каменное здание Петербурга. В послевоенные годы часть помещений дворца была отдана университету. В настоящее время здание принадлежит Эрмитажу

И теперь, спустя семьдесят семь лет, мы с моей любимой бродили по тем же улицам, набережным и площадям, любовались теми же зданиями, дворцами и памятниками, дышали таким же прохладным воздухом над речными просторами Невы. Мы гуляли по Ленинграду – красивейшему городу из юности моих родителей!

Университетская набережная заканчивается зданием Академии художеств – одним из старейших учебных заведений России. Крышу Академии, построенной к концу XVIII века, украшает статуя древнеримской богини, покровительницы ремесел и искусств – Минервы, а балкон-портик между первым и вторым этажами античные фигуры Геркулеса и Флоры.

Академия Художеств — одно из старейших учебных заведений страны

Академия Художеств — одно из старейших учебных заведений страны

Прямо напротив Академии художеств, на каменных парапетах установлены древние египетские сфинксы, наиболее распространенные открыточные символы Санкт-Петербурга. Скульптуры возрастом более 3500 лет символизируют собой кусочек Древнего Египта в Северной столице. Они настолько органично слились с окружающим архитектурным пейзажем в стиле русского классицизма, что уже и сложно отделить одно от другого.

Египетские сфинксы на Университетской набережной

Египетские сфинксы на Университетской набережной

Рядом со сфинксами, с высокой гранитной набережной, местные рыбаки пытались выудить на спиннинг рыбку в темной невской водичке. По местному выражению–«корюшка пошла!». Мы, правда, этого «прихода» не разглядели, во всяком случае, у тех рыбаков, которые расположились ближе к египетским статуям.

Ловец корюшки и удачи

Ловец корюшки и удачи

У памятника Доминика Трезини – первого архитектора Петербурга, у отеля «Трезини», на площади имени, опять же, Трезини, Университетская набережная плавно переходит в набережную Лейтенанта Шмидта.

Памятник Трезини на площади Трезини

Памятник Трезини на площади Трезини

А на набережной Шмидта в эти первомайские дни как раз проходил фестиваль ледоколов. К пристани были пришвартованы три огромных морских ледокола российского Северного флота. Корабли разных размеров, разных серий, разной расцветки представляли собой грандиозное зрелище и произвели на нас мощнейшее впечатление. На территорию фестиваля, начинавшуюся от Успенской церкви, мы по причине позднего времени уже не попадали, но через сетчатое ограждение все же смогли полюбоваться гигантами.

Ледоколы в Неве

Ледоколы в Неве

Как по заказу, кормовая часть крайнего ледокола располагалась напротив нужной нам линии Васильевского острова. Так что повернули мы на свою улицу, пройдясь вдоль всех выставленных ледоколов.

Время вечернее, пришла пора поужинать после большого экскурсионного дня. Люба припомнила, что в первый же день нашего пребывания в Ленинграде, женщина, показавшая ей подвальное кафе с вкусной выпечкой, проговорила, что по соседству с ним находится уютный грузинский ресторанчик. Вот туда мы и направились. У входа в него мужчина красно-коричневой краской красил массивную входную дверь. «Вы, видимо, закрыты, не работаете?» — «Зачэм закрыты? Работаэт, работаэт!».

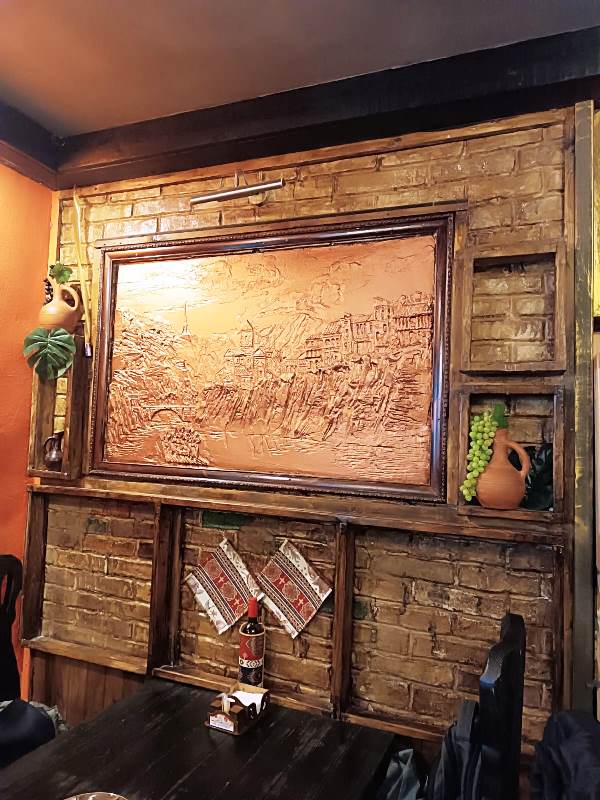

Интерьеры кафе «Маленькая Грузия»

Интерьеры кафе «Маленькая Грузия»

Спустившись по ступенькам, попали в уютное помещение, украшенное картинами, чеканками, узорами и другими многочисленными дизайнерскими штучками, мгновенно окунувшими нас в добродушную атмосферу старого Тбилисского кафе. Выбор предлагаемых блюд по причине самого начала туристского сезона был небольшим, но все, что нам подали, было ароматным, горячим, вкусным, кавказским. Милое семейное заведение, в котором сами же хозяева и обслуживают посетителей.

Кормили в «Georgia Small» сытно и вкусно!

Кормили в «Georgia Small» сытно и вкусно!

Мы к этому кафе сразу прикипели всей душой и в дальнейшем старались питаться преимущественно у них. Тем более, что располагалось оно в двух шагах от нашего временного пристанища, а цены у них были на порядок ниже раскрученных ресторанов исторического центра Санкт-Петербурга.

следующая часть

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернутьВнимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.