Часть 1 – Старая Ладога. Петрозаводск

Часть 3 – Ладога: национальный парк Ладожские шхеры, форелевые хозяйства Приладожья, Рускеала, Сортавала

Часть 4 — Гора Риуттавуори, остров Риеккалансаари, Лахденпохья, гора Филина, Лумиваара. Крепости Корела и Шлиссельбург

В первую неделю октября знаменитая карельская природа порадовала солнцем, теплом (относительным, конечно, — до +9 днем), яркими красками осенних лесов и ослепительной синью озер.

Но главное – полным отсутствием всяких кровососущих в воздухе.

«Суровые карельские комары» легкомысленного отношения к себе не потерпят)))

Такой прекрасный осенний день лучше всего провести на природе.

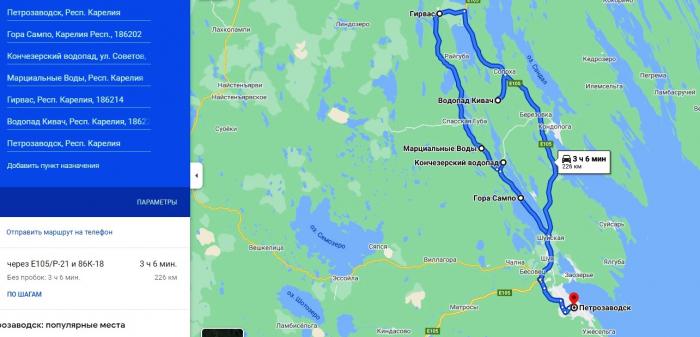

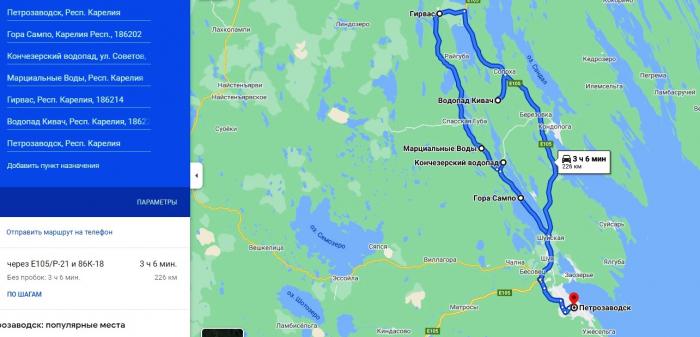

Из Петрозаводска можно выехать в славный однодневный маршрут по знаковым природным достопримечательностям Прионежья, они перечислены в заголовке к данному топику, а на карте маршрут выглядит примерно так:

Дорога – практически идеальная:

В какой-то момент чувствуешь себя будто в Австрии какой-нибудь – там тоже по краю озер любят дорогу пустить:

Так что пока добрались до первый запланированный точки – несколько раз останавливались, пытаясь запечатлеть краски осени — золото и лазурь:

Гора Сампо

Гора Сампо – поросшая лесом возвышенность, с которой открываются красивые виды на Кончезеро. Посетителей в начале ведущей на гору тропы встречает стенд-предупреждение, что ограждения находятся в аварийном состоянии и нужно проявлять осторожность. Это не пустые слова: гора со стороны дороги — пологая, а в сторону озера – практически отвесная стена. Поэтому хоть от видов душа и летит – под ноги смотреть надо:

Для карелов гора была «местом силы», связанным с волшебной мельницей Сампо, которая должна была намолотить золота, соли и прочих полезных вещей на весь честной народ. Но что-то как всегда пошло не так, и вместо всеобщего благополучия мы имеем то, что имеем. Об этих преданиях всесоюзный сказочник Александр Птушко в 1958 году даже создал фильм (совместного производства СССР и Финляндии), но кинокартина «Сампо» совсем не так знаменита, как другие его работы вроде «Сказки о потерянном времени», «Каменный цветок», «Вий» или «Садко».

Кончезерский водопад находится в поселке Кончезеро и соединяет два озера – Пертозеро и … правильно, Кончезеро.

Интернет-источники утверждают, что высота водопада – 7,5 метров. Через него перекинут мост, вода бойко струится по каменным ступеням.

Всего пара минут ходьбы – и ты уже на берегу Кончезера.

Отсюда видна церковь Святой Троицы:

Когда-то в поселке был медеплавильный завод, но сейчас следов промышленного производства в населенном пункте не наблюдается. Напротив, сплошное отдохновение:

Марциальные воды

Марциальные воды – первый российский курорт.

Марциальный – от имени бога Марса. В целебной воде – высокое содержание железа, поэтому при отстаивании воды на дне сосуда образуется бурый осадок. Говорят, император Петр Алексеевич очень любил эту воду, лечился ею сам и других приучал пить из местных источников для укрепления здоровья. Правда, умер самодержец в том числе и от затяжной болезни почек, но кто теперь на эти мелочи внимание обращает.

Вода выводится на поверхность через несколько пронумерованных скважин, над которыми выстроены павильоны.

Тут же в симпатичном деревянном доме с резными наличниками – филиал Национального музея Республики Карелия, музей Марциальных вод.

Очень внешне напоминает Изнакурнож из «Понедельника начинается в субботу» — там тоже, как мы помним, был устроен филиал музея НИИ ЧАВО. Или если кто не читал – то уж «Чародеев» все смотрели)))

А вот в этом бревенчатом сооружении на первом этаже находится туалет и прекрасный, очень замечательный своим богатым выбором магазин сувенирной продукции:

Цены там немаленькие, но в других местах – еще дороже.

Ассортимент: различная продукция из шунгита – шампуни, крема, мази, маски, пасты и т.д. (мы затарились в магазине от фабрики, когда направлялись из Петрозаводска в Сортавалу, там цены в 2-3 раза меньше); вышивка и деревянные изделия; различные наборы травяных чаев; варенья – начиная от клюквы и заканчивая киви (наверняка местным, ага).

Но у меня самый живой интерес вызвал продуктовый холодильник: чего там только не было! Колбасы, тушенка, паштеты — из дичи, медвежатины, оленины и прочих изысков. Время как раз близилось к обеду, так что организовать в живописном месте пикничок из местной экзотики казалось заманчивой идеей. После долгих раздумий я остановила свой выбор на вполне традиционной фуагра из гусиной печени – и уже после покупки при ближайшем рассмотрении удостоверилась, что произведен деликатес в Московской области.

Следующие три фотографии – это поиски приятных мест для пленэра. Сразу вспоминается знаменитое

довлатовское «Давайте как-нибудь поддадим. Прямо на лоне…»

Укромный и очень красивый уголок для пикника нашли у разрушенного моста, не доезжая пары километров до Гирваса:

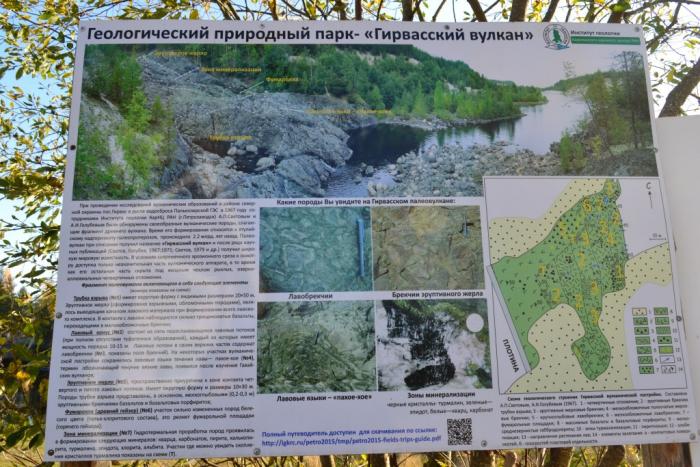

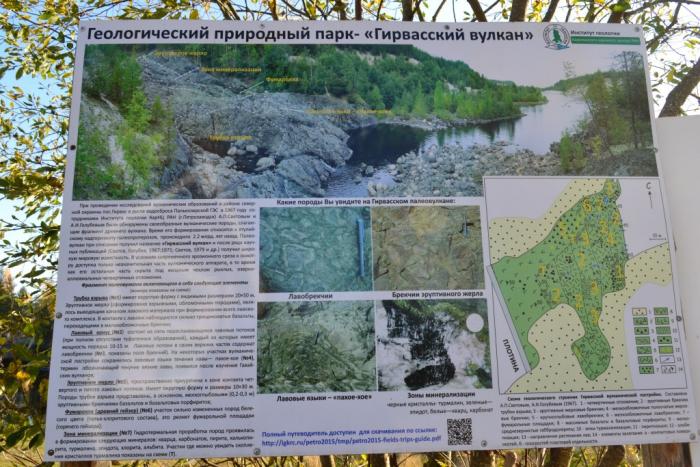

Вулкан Гирвас

Вулкан Гирвас. Меньше всего ожидаешь встретить в Карелии вулкан, пусть даже потухший. Даже «палеовулкан» — потому что ему 2 миллиарда лет.

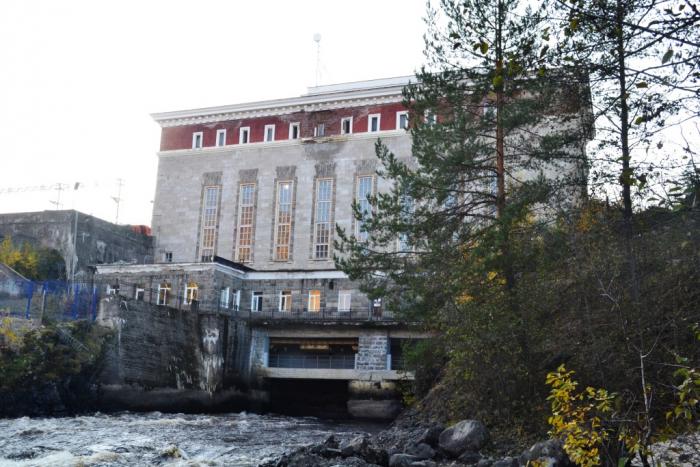

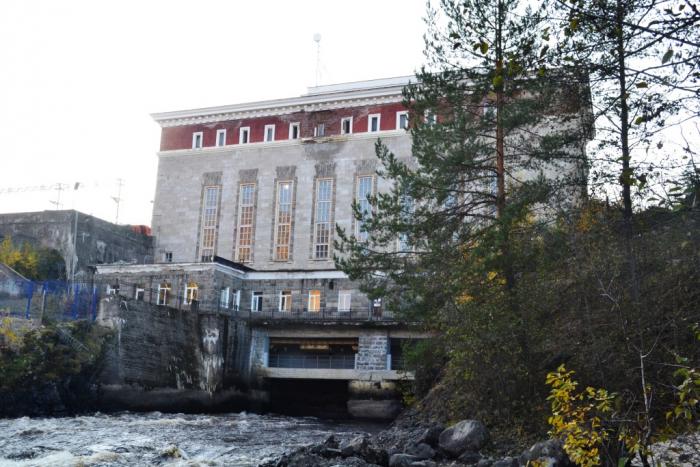

Тому, что сейчас посетители природного заповедника могут бродить по кратеру древнего вулкана, способствовало строительство Пальеозерской ГЭС. Русло реки было передвинуто на несколько десятков метров, отчего вулкан/ водопад был практически обезвожен.

При всем богатстве красивых природных уголков в Карелии, пожалуй, именно вулкану Гирвас я присудила бы золотую медаль – за гармонию стихий воды, земли, воздуха и огня.

И еще потому, что именно здесь снимали ряд сцен любимейшего с детства фильма – «И на камнях растут деревья»!

Также, куда бы мы ни приехали в Карелии, везде стояли информационные стенды с указанием, что именно здесь снимали знаменитую кинокартину «А зори здесь тихие». Можно было бы пересмотреть этот фильм с точки зрения узнавания увиденных в Карелии мест – но очень уж тяжело для восприятия. Остается поверить на слово.

Единственная ложка дегтя в посещении Гирваса – это поборы за вход на территорию заповедника. В интернете позже мне встречались гневные посты о несанкционированной оплате, дескать, несведущие туристы отдают деньги мошенникам. Скорее, соглашусь, потому что с требованием купить билеты для прохода (а точнее – получить кассовые чеки на 150 рублей) за нами бежала тетка из сувенирного киоска. На вопрос, для чего мы покупаем билеты, она привычно возмутилась: «А вы куда приехали? Вот за посещения заповедника вы и платите!» Да и на входе «контролер» была какой-то левой. В общем, мы не ругались, но если есть желающие отстоять право свободного прохода к вулкану – пожалуйста.

В Карелии, как и в прочих туристических местах, зачастую встречается оплата посещения значимой природной достопримечательности. Хотя вот на гору Сампо мы свободно прошли, да и для прогулки по Марциальным водам денег не потребовалось. Я считаю, что если частный предприниматель берет на себя обязательство по обслуживанию туристического маршрута, уборке, вывозу мусора – нет ничего плохого в оплате входного билета. Есть, конечно, хронически недовольные персонажи: помню человека, который после первой загранпоездки возмущался платными туалетами в Праге. Хотя, конечно, когда к концу дня в отпуске прикидываешь сумму потраченного на входные билеты, реакция частенько сводится к воробьяниновскому «Однако!».

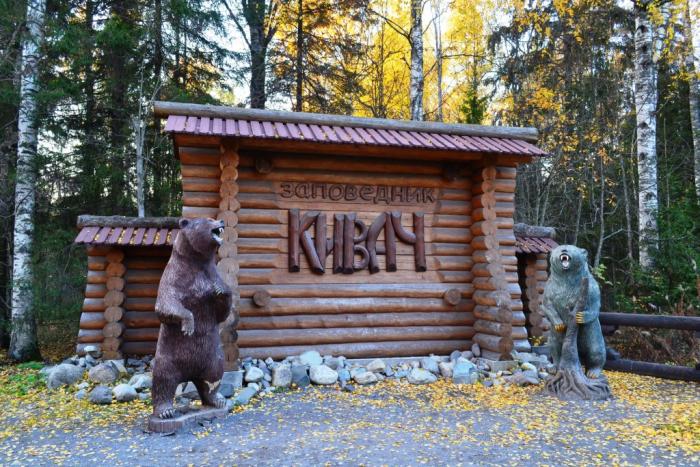

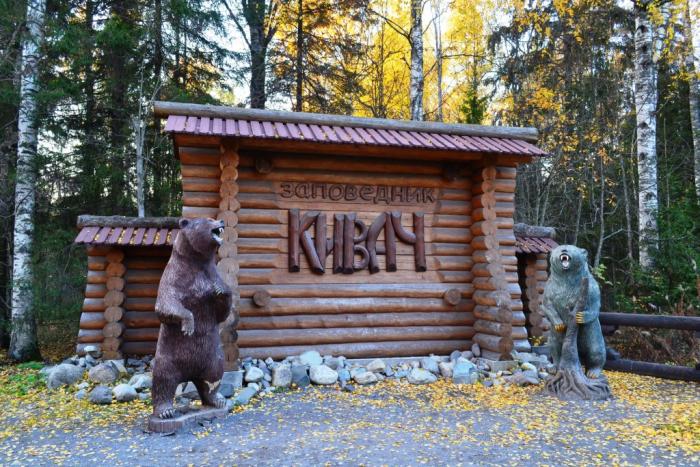

Водопад Кивач – один из символов карельской природы. Сразу видно, что посещение поставлено на широкую ногу, боюсь представить, что здесь творится в сезон и днем, но мы сюда добрались уже к вечеру.

Кивач – тот самый вариант, когда фотографии в интернете полностью совпадают с реальной картинкой. Наверно, потому, что туристы фотографируют с одних и тех же точек.

Считается, что в стихотворении «Водопад» Гавриил Державин изобразил именно Кивач:

Алмазна сыплется гора

С высот четыремя скалами,

Жемчугу бездна и сребра

Кипит внизу, бьет вверх буграми;

От брызгов синий холм стоит,

Далече рев в лесу гремит.

Шумит, и средь густого бора

Теряется в глуши потом;

Луч чрез поток сверкает скоро;

Под зыбким сводом древ, как сном

Покрыты, волны тихо льются,

Рекою млечною влекутся.

Протяженность тропы вдоль водопада – от силы метров 100-150, даже для столь знаменитого водопада этого маловато, поэтому в стоимость входного билета входит посещение прилегающего парка, в котором представлены образцы растительного мира Карелии и деревянные скульптурные изображения обитающих в здешних краях насекомых. Так что «суровый карельский комар» из начала топика – отсюда.

На этом наше знакомство с Прионежьем завершено, в следующей части —

Приладожье.

П.С. там же — анонсированные ранее лохикейтто и калитки.

Комментарии (5)

RSS свернуть / развернутьMiquel

Спасибо.

begun12

Спасибо за отзыв!

Annet

УнылаяОсенняя пора очей очарованье". Сказочные фотографии горящие золотом. Вам явно с погодой повезло!BVD64

begun12

Спасибо за отзыв!

Внимание!

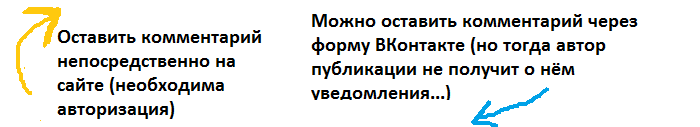

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.