(Индийский штат Гоа глазами казахстанца)

1. Совсем не остров…

Там очень тепло. Там не носят плащей и пальто.

Там прячутся хижины в зарослях гибких лиан.

Там девушки в сари подобны бутонам цветов.

И многие, многие тайны хранит океан.

Если вас посылают на три буквы –

Летите в Гоа!

Как оказалось, многие из моих знакомых вполне искренне считают, что индийский Гоа — остров. Вот прямо так и произносят в разговоре: «на острове Гоа». С чего они это взяли, не совсем понятно.

В принципе, данный нюанс касается не только моих знакомых. В интернете периодически попадаются на глаза запросы: «Кому принадлежит остров Гоа?» и другие в подобном духе.

Я, конечно, слыхал, что одну девушку как-то похитили инопланетяне, и через иллюминатор летающей тарелки она отчетливо видела, что Гоа имеет форму острова, плавающего в океане.

А еще утверждают, что Борис Гребенщиков, когда приезжал сюда в 2020 году, так прямо и спел на концерте в Арамболе: «Под небом голубым есть ОСТРОВ золотой».

Какие вам еще нужны доказательства?!!!

Замечу, что даже в среде путешествующих граждан большинство так и говорит: «едем на Гоа». Но если следовать правилам русского языка, это не совсем верно. Так как Гоа все-таки НЕ остров, то правильно будет: «едем в Гоа».

Однако самой большой загадкой для меня является то, почему многие в интернете пишут это название исключительно заглавными буквами. Им, похоже, невдомек, что ГОА — вовсе не аббревиатура.

Еще некоторые думают, что Гоа (как и вообще все западное побережье Индии) омывают воды Индийского океана. Это тоже не совсем так. Если взглянуть на любую карту, то там будет большими буквами написано следующее: Аравийское море. Конечно, эта деталь в глаза особенно не бросается. В конце концов, волны в Гоа тоже имеют место быть. Но волны отнюдь не «океанские».

В общем, я там был и точно знаю, что Гоа совсем не остров, а самый маленький штат на юго-западном побережье Индии, омываемый водами того самого Аравийского моря. Маленький-то он маленький, но там, тем не менее, больше сотни километров золотистых пляжей с кокосовыми пальмами на берегу. Видимо, шикарные фотографии оттуда, которыми пестрит интернет, вводят в заблуждение тех, кто путешествует исключительно «по сети». Им кажется, что весь Гоа окружен одним большим пляжем, а следовательно, это не что иное как «остров».

Действительно, протяжённость территории штата с севера на юг 105 километров, и это практически бесконечная вереница пляжей, один краше другого. С запада на восток весь Гоа — максимально 65 километров.

На севере Гоа граничит со штатом Махараштра, на юге и востоке — с Карнатакой. Я побывал в обоих этих штатах, но сейчас речь пойдет именно о Гоа. Потому что Гоа буквально соткан из контрастов и очень непохож на остальную Индию. Более того, даже отдельные части этого штата заметно отличаются друг от друга. В общем, место необычное и интересное — где, безусловно, стоит побывать, чтобы сложить о нем собственное мнение.

С одной стороны, штат Гоа весьма компактен. Однако здесь с удовольствием отдыхают все категории туристов. Благодаря тому, что Гоа как бы поделен на две части — южную и северную, путешественники не мешают друг другу. Деление это негласное, но строгое. У каждой локации своя четкая специализация и соответствующий ей набор развлечений и отелей.

Небольшие размеры штата и отлично развитая транспортная инфраструктура позволяют отдыхать в Гоа в свободном режиме: путешествовать от одного курорта к другому, останавливаясь в разных гостиницах и кемпингах.

Если вы предпочитаете тихий и размеренный отдых с детьми – пожалуйте в южную локацию. Там находятся респектабельные отели, для которых характерны европейские стандарты обслуживания, богатые интерьеры, разнообразная инфраструктура и наличие системы «все включено».

А курорты северного Гоа — это тусовки и развлечения «на грани». Именно на севере сложилась атмосфера, которую образно обозначают как «неповторимый дух свободного Гоа». Сюда стремятся те, кто ищет развлечений нон-стоп и общения с неординарными личностями. Именно этот район облюбовала богема всего мира, здесь можно встретить представителей любых молодежных субкультур. Странные общины, еще более странные личности с нестандартным взглядом на бытие, запрещенные препараты. В почете музыка любых, даже самых экстравагантных, направлений, дискотека 24 часа в сутки, алкогольные напитки и иные способы постичь смысл жизни. И здесь далеко не все туристы добираются до прекрасных пляжей, расположенных в двух шагах – им просто не до того…

2. Про «золотой век» Гоа.

В Гоа — всё по-другому,

все действительно по-другому,

и при этом — ничего особенного,

ничего такого,

чтобы можно было облечь

в фотографии, в вещи, в речь…

Гоа – это бывшая португальская колония на полуострове Индостан, с населением примерно 3,1 миллиона человек (26-е место среди штатов; всего же в Индии 28 штатов и 8 союзных территорий).

Первым европейцем, который ступил на здешнюю землю, достигнув её морским путём, был Афонсу д’Албукерки. Этот португальский мореплаватель, прозванный впоследствии Великим Албукерком, являлся, по сути, главным архитектором Португальской империи, первой европейской колониальной империи Нового времени. В португальской исторической литературе он наделен такими титулами, как «Цезарь Востока», «Лев морей», «Португальский Марс», а памятник знаменитому колонизатору установлен на Площади Империи в Лиссабоне.

Завоевав Гоа, Афонсу д’Албукерки сумел перехватить у арабов контроль над основными путями евроазиатской морской торговли. Добился он этого путём создания по берегам Индийского океана укреплённых пунктов с постоянным португальским гарнизоном — Гоа в Индии (1510 год) и Малакки в Малайзии (1511 год). Старый Гоа под управлением д’Албукерки стал на тот момент столицей и главным портом Португальской Индии.

Следующим после Афонсу д’Албукерки губернатором Гоа был небезызвестный Васко да Гама – командовавший той самой экспедицией, которая впервые в истории прошла морским путём из Европы в Индию. Сейчас именем Васко да Гамы назван крупнейший город штата (а столица Гоа – город чуть поменьше, Панаджи).

С этого времени начинается «золотой век» Гоа. Управлявшиеся из Гоа земли простирались от африканской Момбасы до китайского Макао. И в течение XVI-XVII веков португальские короли не оставляли планов использования данной территории в качестве плацдарма для покорения всей Индии или, по крайней мере, её прибрежных районов.

Однако процветание закончилось в конце XVII века, когда португальская торговая монополия в Индийском океане была подорвана голландцами и англичанами. Со временем их владения со всех сторон окружили Гоа, значение которого продолжало падать. Большая часть прежде великолепных общественных зданий пришла в запустение, особенно после того, как губернатор переехал в новую столицу Панаджи.

Несмотря на это, Старый Гоа по сей день остается духовной метрополией всего римско-католического населения Индии. Его постройки колониального периода внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хотя колонизаторы поощряли смешанные браки, католичество здесь насаждалось весьма жёстко — не в последнюю очередь благодаря усилиям инквизиции. Отсюда, из Гоа, вёл свою миссионерскую деятельность святой Франциск Ксаверий; здесь же он и похоронен. В XVII веке иезуитскую миссию в Гоа возглавлял Антониу де Андраде — первый европеец, пересёкший Гималаи и попавший в Тибет…

В декабре 1961 года в Гоа были введены индийские войска, и вместе с Даманом и Диу его объявили «союзной территорией». Город Даман, к слову, расположен севернее на материке и является полуанклавом на территории штата Гуджарат, а Диу – самый настоящий небольшой остров возле западного побережья страны.

Португалия признала суверенитет Индии над Гоа только после революции 1974 года. А собственно штат Гоа выделился из состава «союзной территории» в 1987 году.

3. Деревня Морджим.

Земляков с Гоанщины узнаешь

по печеным носам,

соломенным волосам,

барабанам,

привешенным к поясам…

Есть в Гоа деревня, которая считается русской — Морджим. Здесь, пожалуй, проживает больше выходцев из бывшего СССР, чем индусов. Поэтому во многих здешних кафе в меню имеется борщ, окрошка и пельмени.

Деревня расположена в северной части побережья, в 27 километрах от Панаджи, столицы Гоа.

И дело даже не в том, что большая часть отдыхающих здесь туристов – русские, а в том, что русские живут тут постоянно.

Уже более двадцати лет назад некоторые предприимчивые туристы решили задержаться в Морджиме навсегда, и с тех пор в деревне начала развиваться соответствующая инфраструктура. Сейчас многие русские имеют здесь свой бизнес: виллы, бунгало, магазины, гестхаусы, сувенирные лавочки, бары, рестораны и, понятное дело, кафе на Морджим бич. Даже, как утверждают, имеется русский детский сад (я в нем не был, поэтому судить могу только по чужим словам).

В общем, сегодня деревня Морджим в Гоа – самая «русская» во всей Индии. Как, кстати, и небольшой городок чуть севернее Морджима, который называется Арамболь.

Почему русские облюбовали эти места, в принципе, понятно. Я уже упоминал, что вплоть до 1974 года штат являлся, по сути, колонией Португалии, что не могло не наложить свой отпечаток на жителей данного региона. Например, местные девушки отличаются цветом своей кожи — они более бледные и больше похожи на европейцев; видимо сказываются браки с португальцами.

В Гоа коренные жители даже разговаривают на своем языке, который называется «гоанский» — не каждый индус его знает и понимает. К слову, в Индии насчитывается 17 официальных языков, но подавляющее большинство индийцев все же говорит на хинди.

Наконец, Гоа — это практически единственный «сугубо туристический» штат в Индии, куда каждый год приезжает большое количество туристов, что способствует его процветанию. И соответственно, правила и традиции здесь сильно отличаются от традиций остальных штатов.

Не особенно коснулись Гоа и религиозные запреты.

Многое из того, что запрещено в других штатах, в Гоа разрешается. Те индусы, что приезжают сюда на заработки в разгар туристического сезона, так и говорят: «Гоа — это не Индия, в Гоа можно все»!

Действительно, в Гоа вы сами вправе выбирать, какой стиль жизни вести. Здесь можно найти все что угодно и на любой вкус. Скажем, в штате практически без ограничений продают сигареты и алкоголь. Но на упаковке подобной продукции обязательно будет написано «For sale in Goa only» — «Только для продажи в Гоа». Алкоголь, сигареты, другую продукцию могут производить различные фабрики, расположенные по всей Индии, но продавать некоторые вещи можно исключительно в Гоа.

И еще немаловажно, что все эти «прелести» остаются в зоне досягаемости практически круглый год. Температура воздуха в Гоа никогда не опускается ниже плюс 20 градусов (но обычно намного выше), и условия для жизни весьма благоприятные.

Есть, конечно, еще мунсун — сезон дождей. Но совсем нет зимы в нашем понимании: со снегом, вьюгами, гололедом и прочими особенностями зимнего периода.

Так что совсем не удивительно, что Гоа стал пользоваться большой популярностью среди русских туристов. Да они, в общем-то, и не были первопроходцами. Еще с конца 1960-х годов в Гоа устремилось большое количество хиппи, многие из которых впоследствии тут и осели.

4. Индийский «муравейник».

Это самый мизинец Индии, самый невозможный ее кусок.

Мы проводим солнце и тут еще посидим часок — пока парень докурит,

затушит джойнт

и закинет его в песок.

/«Косяк» или «джойнт» (англ. joint) — распространённый способ курения марихуаны/

Ясно, что основное занятие местного населения — обслуживание туристов, прибывающих в Гоа со всего мира. Также местные занимаются рыболовством и задействованы в сельском хозяйстве (выращивание кокосов, риса, скота и птицы).

Типичный житель деревни Морджим — трудолюбивый, улыбчивый человек небольшого роста. По большей части это либо ремесленник, торгующий своими изделиями, либо, что чаще, наемный работник у мастера, торговца или хозяина заведения. Встречали мы и русских, работающих «на подхвате» у своих же соотечественников – владельцев кафе или магазинов.

Кстати, про еду… До чего же индийцы вкусно готовят! Они, например, умеют готовить разные овощи в панировке так, что от мяса не отличишь, ей-богу! Наверное, живи я в Индии – точно стал бы вегетарианцем! Тем более, что в здешнем, отнюдь не прохладном, климате к мясу как-то совершенно не тянет.

Порции в Индии подают иной раз такие – вдвоем одолеть не под силу! Правда, все что не доел, при желании можно забрать с собой. Чем местные русские пользуются вовсю – между прочим, с начала русско-украинской войны их тут, в Гоа, заметно прибавилось. Как-то нашими соседями в одном индийском кафе оказались сразу две молодые русские пары, которые не только дегустировали местные яства, но и одновременно работали на своих ноутбуках (прямо к столикам специально для таких гостей подведено электричество). А остатки своего пиршества не преминули собрать в кулек и унести потом к себе. А что, вполне «функционально»!

Сами индийцы безгранично терпеливы и неприхотливы. За их повседневной жизнью очень интересно наблюдать. Все первые этажи в Морджиме заняты лавками и кустарными мастерскими, обслуживающими эти лавки. Торгуют в основном мелочевкой, от носков до бижутерии, и продуктами питания. Рядом в открытых помещениях или прямо на улице что-то варят или жарят, тут же шлифуют камень, колотят по железу, строгают.

Предлагаемый товар выставлен на лотках, а то и просто разложен на земле. Совсем рядом с торгующими носятся молодые ребята на «скутерах» (так здесь называют мотороллеры) — только успевай поворачиваться. Поблизости частенько бродят вездесущие уличные коровы. Кто не продает, не покупает и не мастерит, сидит рядом с домом, разглядывая прохожих. Так местные и проводят весь свой день.

Уверен, большинство этих людей никогда не покидало родную деревню. Дети с ранней юности начинают помогать родителям: становятся за прилавок или берутся за инструменты. Родив собственных детей, учат их тому же делу. Потом, приняв в наследство лавку или мастерскую, сами садятся в ней хозяевами. И так на протяжении многих поколений… Своего рода муравейник, совершенно конкретно напоминающий о том, что в стране более миллиарда жителей. Мы еще находились в Индии, когда в сети были опубликованы данные World Population Review за 2023 год, согласно которым население этой страны составило 1,423 миллиарда человек. По мнению аналитиков издания Bloomberg, уже на тот момент население Индии превысило население Китая на 5 миллионов!

Отголосок небывалого многолюдства можно прочувствовать и в глубоко периферийной деревне Морджим. Движение в ней не прекращается в любое время суток, даже глубокой ночью. Разве что интенсивность его несколько поменьше, чем в индийских городах.

Как бы то ни было, но именно эта небольшая индийская деревня стала идеальным пристанищем в том числе и для русских последователей дауншифтинга (дауншифтинг — термин, обозначающий философию «жизни ради себя и своей семьи», «отказа от чужих целей». Родственен понятиям «simple living» и «опрощение»).

5. Про местную космогонию.

Там солнце так близко, и ярче поэтому свет.

Там стайки серебряных рыбок играют у ног.

И все, что я знала о Боге, там сходит на нет,

И в каждой серебряной рыбке танцующий Бог.

Без чего Индию даже вообразить нельзя — это без многочисленных храмов самых разных конфессий. Если какой-нибудь живописный местный храм встречается на твоем пути, настроение сразу невольно повышается. Индийские храмы можно разглядывать как лубочные картинки, долго и с упоением. В этом смысле Индия удивительная страна — там, если можно так выразиться, хорошая аура.

Утверждают, что храмы Индии строились и строятся по законам космоса: так, чтобы настраиваясь на точке снаружи, вы оказывались внутри самого себя, перешагивали через порог материи, попадая в царство Духа.

Это совершенно не мешает индийским храмам выглядеть исключительно жизнерадостными. Внутри храмов чаще всего так же весело, как и снаружи: здесь царит архитектурная эклектика, вольная интерпретация различных религиозных направлений, разбавленная в нужных пропорциях статуями-мурти (то бишь изображениями богов и святых). В общем, не соскучишься.

Индия имеет свой взгляд на порядок вещей. Позитивно то, что синхронно с нами, что не вносит разлад в наши собственные жизненные вибрации. И если эта синхронность закреплена в основании храма, то такой храм исцеляет человеческую сущность — не только тело, но и душу.

Там очень быстро начинает доходить, что на самом деле у этих маленьких людей, с головою погруженных в быт, грандиознейшая мифическая космогония. В Индии она поражает не менее, чем откровения самых продвинутых астрофизиков. Вообще умение «раствориться в божестве» очень характерно для индусов.

Божественность здесь разлита во всем и везде. Есть большие храмы, и есть святилища довольно-таки мещанского вида, где мурти словно вырезаны рукой пятилетнего ребенка. Детская душа индийца искренне радуется как раскрашенным статуям слонов в натуральную величину, так и размалеванным антропоморфным куклам — ярким, словно пластмассовые китайские игрушки: чудо-обезьяне Хануману, слоноголовому богу Ганешу, человеку-льву Нарасимхе с выпученными глазами и скрещенными ногами…

Раскрашенный идол — лишь предмет, на котором проще сосредоточиться неграмотному, простодушному человеку, умеющему думать лишь о том, что перед глазами. Так это, собственно, и работает. Есть те, кто способен обойтись без концентрации на картинке или статуе-мурти, и он может обращаться душой непосредственно к Богу. А вот если человек не приучен мыслить абстрактно – то эти люди (и их большинство) могут дарить свою любовь кумиру в алтаре: посланный импульс все равно попадет по нужному адресу. Кстати, индиец и индус — это не одно и то же. Индиец — житель Индии. А индус — последователь индуизма.

В индуистском пантеоне насчитываются, без преувеличения, тысячи богов, которые, как правило, изображаются в человеческих или получеловеческих формах, с рядом личных атрибутов. Многие индуисты считают многочисленных божеств различными проявлениями единой изначальной реальности — Брахмана, многочисленными образами единого Бога.

В результате именно обилие разных божеств и способствует поразительной веротерпимости индийцев. В противном случае все эти суетливые труженики давно бы перегрызли друг другу горло. Но с какой стати будут враждовать до смертоубийства люди, поклоняющиеся разным проявлениям и различным именам одного и того же Непознанного?!!!

Поэтому в Индии быстро понимаешь, что скорей всего многие индийцы любят всех богов сразу — ну как дети героев сказок: одного за его волшебные свойства, другого за необычные черты характера.

6. Собор Санта Катарины.

Я на севере Гоа, брат;

тут такой же бог,

как у нас,

но куда чуднее его дела…

В штате Гоа, как и везде в Индии, много различных индуистских храмов. Но о том, что Гоа более четырех веков был португальской колонией, по сей день зримо напоминают прекрасно сохранившиеся католические храмы (а еще действующие плантации тропических пряностей – ведь с древних времен Индия известна как страна сказочных ароматов и вкусов, которые порою стоили дороже золота).

Католицизм в Гоа имеет длительную историю. Первые католики появились здесь после колонизации Португалией в 1510 году. В 1533 году была учреждена епархия Гоа. И по сей день католицизм является крупнейшей христианской конфессией в штате, уступая по численности прихожан только индуистам.

Костелы имеются в каждом городе и в каждой деревне, иногда по несколько штук. В Морджиме, например, можно встретить и невзрачную часовенку на общем дворе среди современных коттеджей, и вполне себе внушительный по размерам костел Девы Марии Милагрес в самом центре деревни. Хотя, замечу, довольно сложно воспринимать привычный нам европейский храм на фоне пальм.

Впрочем, индийцы — народ непредсказуемый. Они могут увлеченно рассказывать про то, как ходят на службы, поклоняются святым мощам католических деятелей, но через мгновение поднимут глаза вверх и будут просить счастья у Ганеши…

Однако есть в Гоа и нечто более значимое, и даже с тщательно убранной от мусора территорией.

Это собор Санта Катарины (Се Катедрал) — католический кафедральный храм, расположенный в Старом Гоа, который является одним из крупнейших католических храмов в Азии и входит в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Первый католический костел на месте современного собора португальцы заложили еще в 1510 году в честь победы над мусульманской армией. Поскольку решающая битва произошла в день праздника Екатерины Александрийской, то и церковь посвятили именно ей.

Современный собор построен в португальском стиле мануэлино, трансформированном в особый индо-португальский стиль. В 1562 году португальский вице-король Индии дон Франсишку Коутинью дал указание о возведении нового грандиозного собора, призванного символизировать мощь португальской колониальной империи. Строительство собора финансировалось из государственной казны на средства от продажи так называемого выморочного имущества (того, что остается после умершего лица и на которое никто не претендует ни по завещанию, ни по праву наследования) индусов и мусульман.

Когда-то собор представлял собой базилику с двумя 33-метровыми фасадными башнями, одна из которых до наших дней не сохранилась. В 1776 году башня c южной стороны собора неожиданно обвалилась от удара молнии и никогда больше не восстанавливалась.

По сей день собор стоит лишь с одной башней, на которой находится колокольня с пятью массивными колоколами. Причем один из них, так называемый «Золотой колокол», отлитый в 1652 году, является самым большим в Гоа; звон колокола слышен за 14 километров. Говорят, что в сплав металлов при его отливке добавлялось золото. Другое название — «Колокол инквизиции» — связано с тем, что в период деятельности в Гоа инквизиции звон колокола оповещал горожан о начале публичных казней через аутодафе, которые проводились на площади перед собором.

Главный алтарь собора позолочен и посвящён святой великомученице Екатерине. Старинные образы на сторонах алтаря изображают места жизни и мученичества святой. Всего в соборе 15 алтарей, расположенных в восьми капеллах собора.

Помимо своей внушительной архитектуры, собор интересен еще и тем, что в его стенах содержится одна из известнейших христианских реликвий Гоа — крест, возле которого, по преданию, в 1619 году произошло чудесное явление Иисуса Христа. Считается, что с тех пор крест обладает силой исцеления больных. 3 мая 1845 года чудесный крест с горы Боа-Вишта перенесли в одну из капелл собора – после чего, естественно, собор Санта Катарины стал важнейшим местом паломничества христиан в Индии.

А еще утверждают, что удивительный крест, находящийся в храме, вырастает в год на 5-7 сантиметров! Это чудо наблюдают тысячи паломников, собирающихся там. Из Ватикана даже приезжает специальная комиссия, которая отпиливает лишнее, расщепляет на маленькие кусочки и раздает людям.

Ватиканской комиссии я, правда, не дождался. Но чудотворный крест потрогать собственными руками довелось — приложиться к нему в соборе может каждый желающий.

7. Чапора – река и форт.

Мы в Северном Гоа, мама,

каждый пейзаж — как заставка для телефона

или рекламный 3D-плакат.

Дело к вечеру,

где-то уже включается электрический треск цикад.

Кто-то едет вдоль кромки моря

На старом велосипеде через закат…

Река Чапора является самой значимой рекой Северного Гоа. Она берет начало в соседнем штате Махараштра, протекает по штату Гоа и впадает в Аравийское море как раз возле деревни Морджим — той самой «русской деревни», где нам довелось пожить некоторое время.

Чапора местами здорово напоминает наш казахстанский Иртыш. В ее русле образовалось множество островов, поросших деревьями и мангровыми зарослями. Человеку с фантазией несложно представить, как «из-за острова на стрежень, на простор речной волны выплывают расписные острогрудые челны». Только вот на переднем челне оказаться, по логике, должен не Стенька Разин или Ермак Тимофеевич, а какой-нибудь местный Кришнадеварайя.

В нижнем течении реки уже хорошо чувствуется действие морских приливов; из-за смешения речных и морских вод в нижней части Чапоры вода соленая. В месте, где морской прилив встречается с течением реки, вода, такое впечатление, как будто «кипит». Я не раз наблюдал, что именно туда ходят окунуться местные индийцы — для них, к слову, нормально купаться в одежде.

Понятное дело, вслед за индийцами в этом месте побывал и я. Ощущения — очень своеобразные! Учитывая местный климат, можно легко вообразить себя яйцом, которое вот-вот сварится всмятку…

Берега Чапоры — своего рода гоанская глубинка, где почти не бывает туристов, а жизнь местных сохранила традиционный уклад. Прогулка вдоль реки — прекрасная возможность познакомиться с миром дикой природы, прикоснуться к настоящему деревенскому Гоа, от которого не так много осталось на побережье. Помимо стандартных гоанских пейзажей с пальмами и баньянами, полями и буйволами, здесь можно увидеть многочисленных обитателей мангровых зарослей: орлов, белых и серых цапель, чаек, бакланов, а если повезёт, то даже обезьян и крокодилов.

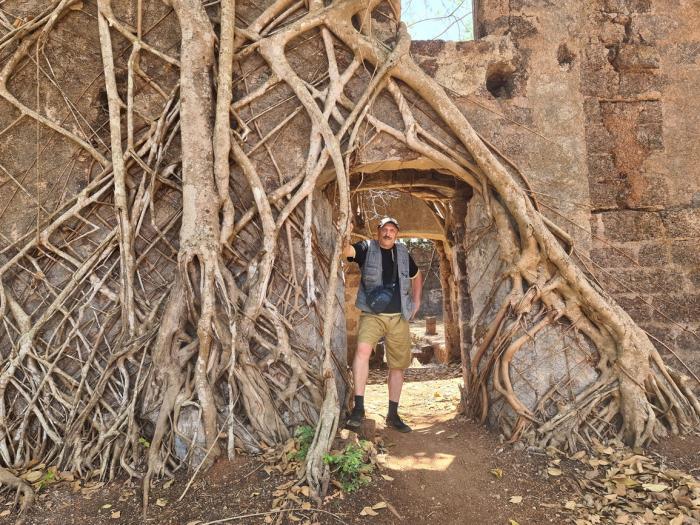

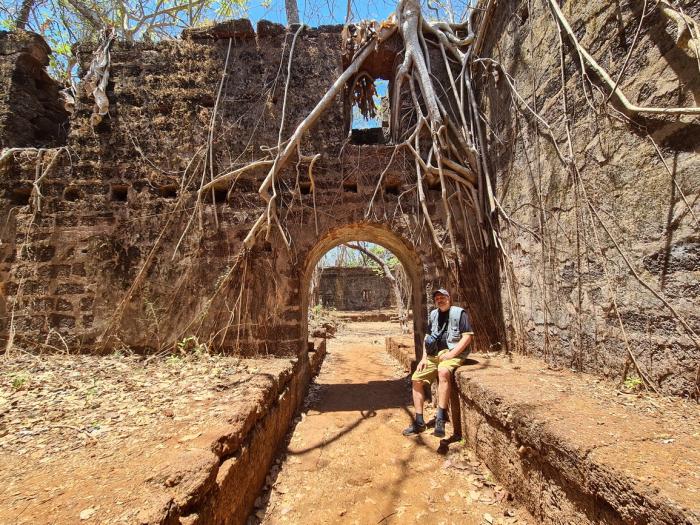

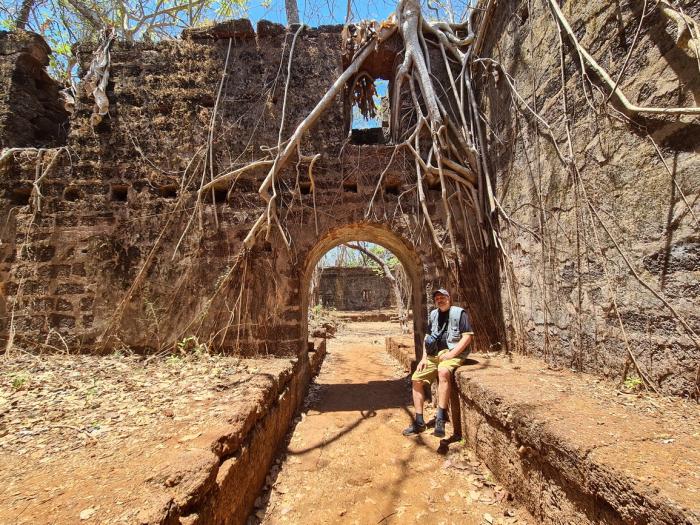

Как раз у самого устья, следуя линии высокого левого берега реки, возвышается полуразрушенный форт Чапора (Chapora Fort).

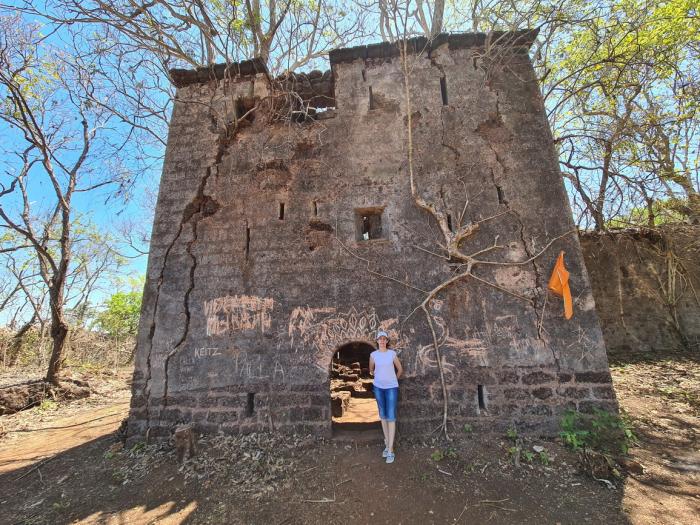

Крепость, как и большинство военных построек подобного рода, занимала выгодное стратегическое положение — не просто на берегу моря, но еще в устье реки. Отсюда с высоты открывается отменный вид на все направления. Форт построен португальцами почти 300 лет назад на руинах еще более древних индийских бастионов. Он имел большое значение для обороны региона и являлся важным военным объектом вплоть до конца XIX века; только в 1892 году солдаты полностью покинули крепость.

Сегодня некогда мощный форт выглядит так: стена с несколькими входами, окружающая практически пустынную площадку в центре, с одиноко торчащей памятной плитой, и оплывшие очертания смотровых башен. Находившаяся на территории крепости церковь святого Антония не сохранилась, и вообще мало чего осталось от былого величия.

Форт выглядит совершенно заброшенным. Вход сюда бесплатный, никем не контролируется, и крепость продолжает разрушаться. Знатоки, кстати, отмечают весьма неординарный план крепости, где удачно использовалась естественная форма и высота склона, а также особый характер больших, неравномерно расположенных амбразур и узких углубленных ворот.

Однако теперь сюда приходят не столько изучать особенности оборонительной архитектуры, сколько наслаждаться чувством простора, который неизбежно возникает на вершине высокого холма возле моря. Со стен форта открывается захватывающий вид и на Аравийское море, и на реку Чапору, на противоположном берегу которой хорошо просматривается деревня Морджим.

В наши дни у форта Чапора появилось еще одно поэтичное наименование: «Дил Чахта Хай» (Dil Chahta Hai). Оно буквально переводится как «Сердце жаждет», а причиной явилось то, что в 2001 году здесь проходили съемки индийского фильма как раз с таким названием. Когда фильм достиг в Индии статуса настоящего блокбастера, большинство молодых индусов стали ассоциировать форт преимущественно с данной кинолентой.

У подножия холма, на котором расположена крепость, находится один из самых живописных пляжей северного Гоа — Вагатор. Прибрежная полоса, защищенная скалистыми мысами, обеспечивает отличный естественный доступ к морю. В старину этим пользовались португальские колонисты, швартовавшие здесь свои галеоны. Правда, стоит иметь в виду, что красивое место не столь простое, как кажется. Из-за периодически возникающего сильного течения тут небезопасно купаться, особенно детям.

Между прочим, все время, что мы провели в Морджиме, на Аравийском море были довольно большие волны. Это ощутимо, даже несмотря на то, что заход в воду на главном пляже Морджима растянут метров на пятьдесят и достаточно пологий. Конечно, в море такие волны не утащат — все же они не штормовые. Но люди, плавать не умеющие (среди индийцев их очень много), далеко в море заходить опасаются и «мочат ноги» буквально в нескольких метрах от кромки прибоя. А когда видят вдалеке очень уж большую волну, то вообще убегают на берег; увесистая волна запросто может накрыть с головой.

Дело в том, что с апреля и до сентября в Индии начинается сезон дождей, который предваряется сильными ветрами. Находиться непосредственно у моря в это время не всегда комфортно, и поэтому купающийся народ постепенно стягивается на Черепаший пляж у реки Чапора.

8. Черепаший пляж.

Хрустит под ногами крахмальный песок,

Шумит Аравийское море,

Волна набирает свой мощный бросок

И в жемчуг рассыплется вскоре.

Песчаную полосу Morjim beach (пляжа Морджима) от самой деревни отделяет роща с пальмами и казуариновыми деревьями. Главный пляж сам по себе достаточно широкий – там вполне можно разместиться, не ощущая присутствия других людей. В отличие от большинства пляжей Гоа, Морджим бич можно назвать спокойным, размеренным и безмятежным. Здесь нет шумных развлечений, однако любители активного отдыха имеют возможность позаниматься виндсерфингом или парапланеризмом.

На пляже размещено немало шеков. Шек (shack) – это такое открытое кафе под соломенной крышей, возле которого есть абсолютно бесплатные лежаки, ибо пляж является муниципальной собственностью. Если вы покупаете в шеке хотя бы стакан сока, то весь день можете спокойно занимать лежак или шезлонг. Такая же ситуация во всех кафе на побережье. Если нужен интернет, вы заходите в любое кафе, берете кофе или сок и спокойно работаете в интернете хоть весь день, во многих шеках есть бесплатный Wi-Fi.

Пляж в Морджиме растянут в общей сложности километра на три, и условно делится на две части. Южная часть, где в Аравийское море впадает река Чапора, называется Turtle beach — Черепаший пляж, и является заповедной зоной. Именно туда приплывают оливковые морские черепахи (или оливковые ридлеи), находящиеся под защитой властей Индии — чтобы отложить яйца и дождаться появления потомства.

Черепахи на протяжении тысячелетий были практически единственными посетителями здешних пустынных пляжей. А вот развитие туристической индустрии постепенно вытесняют редких земноводных из традиционных мест гнездования. К настоящему времени в Гоа сохранилось лишь несколько черепашьих пляжей, в том числе и в Морджиме. Поэтому часть пляжной полосы здесь отведена под гнездование черепах и находятся под строгой защитой закона. В подобных зонах запрещен сильный шум и всякие пляжные активности.

Но если оказаться в Морджиме не в пик брачного черепашьего сезона – как это случилось с нами – то и на этом пляже можно чувствовать себя вполне вольготно. Тем более в сезон ветров, когда по всему побережью начинаются своего рода песчаные бури!

Песок на пляже Морджима сам по себе очень красивый: светлый и переливается золотым перламутром, мелкий до такой степени, что из него сложно выделить одну-единственную песчинку. Однако когда сильный жаркий ветер начинает гнать по пляжу бесконечный поток этого мелкодисперсного песка, то он очень быстро забивает напрочь оставленные на берегу сумки и одежду. Плюс ко всему ветер носит по побережью разнообразный мусор.

Но Черепаший пляж бывает чистым всегда, так как каждое утро его убирают работники специальной службы. Важно также то, что коров здесь нет вовсе, а собаки встречаются в небольшом количестве – что для Индии не слишком характерно.

Вообще в Индии вдоль дорог можно увидеть немало мусора. Местные жители выбрасывают бутылку или какую-то упаковку на обочину и идут себе спокойно дальше. Водитель такси запросто открывает окно в машине и жестом показывает на дорогу – дескать, кидай пустую бутылку туда! Мол, все так делают. Бродить в поисках мусорки с опустевшей тарой в руках в Индии совсем не принято.

Но сказать, что в стране везде грязно – будет очень большим преувеличением. Во многих местах в Гоа убирают достаточно тщательно, и пляжей это касается в первую очередь. Правда, когда дует ветер, мусор тут же прилетает на уже убранную территорию. Так что получается своего рода сизифов труд… Вся Индия, по-честному, давно уже нуждается в генеральной уборке!

Совсем без ветра, кстати, тоже никак. Местное население даже любовно называет морской бриз «черепашьим ветром», считая, что именно он привлекает редкие земноводные создания на великолепный берег Морджима. Черепахи приплывают сюда в период с ноября по февраль, чтобы сделать кладку яиц в мягком белом песке в самой южной части пляжа, где Чапора впадает в Аравийское море. В этот период вся инфраструктура, имеющаяся на пляже, закрывается до наступления сумерек. Такое распоряжение выдано властями штата как раз в связи с охраной оливковых черепах.

9. Водопад Дудхсагар.

В Гоа мир принимает простые формы,

лишается наносного –

все возвращается к самым ценным вещам,

к самым важным основам.

И поэтому каждый, кто оказался здесь –

хочет вернуться снова.

В штате Гоа, по сути, всего лишь узкая полоса побережья отделяет море от горного плато, на востоке переходящего в отроги Западных Гат. Эта горная цепь занимают около 15 процентов территории штата, а самая высокая точка Гоа — примерно 1200 метров над уровнем моря.

Как раз на границе Гоа и штата Карнатака располагается один из крупнейших водопадов Индии — Дудхсагар. Он не такой шумный, как его более-менее соразмерные собратья в других местах. Не факт, что вы услышите его за несколько сотен метров. Можно даже сказать, что это один из самых тихих, но при этом величественных водопадов в мире!

Дудхсагар уступает по протяженности каскадам Ливингстона на реке Конго в экваториальной Африке, а по высоте водопаду Анхель в венесуэльском штате Боливар. Но уж поверьте, это не делает его незаметным. Дудхсагар один из самых больших не только в Индии, он входит в сотню самых высоких водопадов планеты.

Общая протяженность водопада чуть больше 600 метров, а перепад высот — что, по сути, и есть высота водопада – 310 метров. Свое название водопад получил неслучайно. Многоуровневая система водяных каскадов полноводна даже в засуху, а уж в период дождей водопад «расцветает» как букет клубящихся белоснежных магнолий. Вода разбивается на многочисленные потоки, которые издали создают ощущение, что где-то там, в начале водопада, разлился гигантский кувшин молока. Его струи и напоминают потоки молока, стекающего с окрестных гор, поэтому название с одного из местных языков переводится как «молочное море» или «молочный океан».

О возникновении водопада местные жители рассказывают красивую легенду (как же без нее?!). В древние времена в окрестных джунглях находился чудесный дворец, и жила в нем прекрасная принцесса. Девушка очень любила купаться в чистом озере, расположенном неподалеку от дворца. Обычно после водных процедур принцесса выпивала свежайшее молоко из специального золотого кувшина. Однажды красавица заметила, что из джунглей за ней наблюдает молодой человек. Принцесса смутилась, но не растерялась и, чтобы скрыть от посторонних глаз свое обнаженное тело, вылила в воду вокруг себя то самое молоко, которое изначально предназначалось для приема внутрь. Так из потока молока и появился прекрасный «молочный океан».

Водопад на приличной высоте пересекает очень живописный железнодорожный мост, построенный в колониальные времена. Он до сих пор используется по назначению. По нему ходят грузовые и пассажирские поезда, а время от времени еще и туристические — для осмотра Дудхсагара с верхнего ракурса.

Со всех сторон водопад окружен девственным тропическим лесом, где вокруг слышен только шум леса и воды – казалось бы, идеальное место для любителей дикой природы! Но так как это место одно из самых популярных у всех категорий туристов, то и людей здесь всегда более чем достаточно. У подножия Дудхсагара любой желающий сможет окунуться в прохладном озере – что очень освежает после окружающей влажной жары.

Дорога к водопаду пролегает через заповедник Бхагван Махавир (самый большой в Гоа — его площадь 240 квадратных километров). И главное богатство этого удивительного края — нетронутые чащи вечнозеленых тропических лесов. Здесь более 700 видов растений, причем 128 из них — эндемики, их можно встретить только на западном побережье Индии.

Заповедник является еще и домом для десятков видов животных. И если слоны, пантеры, бенгальские тигры или же леопарды вряд ли попадутся на глаза посетителям, то кабаны, лори (это такой вид приматов, похожих одновременно на обезьян и на кошек) и особенно множество обезьян обязательно заставят потянуться за фотокамерой.

Интересно, что кормить животных на территории национального парка вроде как запрещено! Но купить лакомства для животных при этом можно при входе в заповедник, и местных макак, естественно, подкармливают практически все туристы. Видно, что обезьяны привыкли к этому и активно попрошайничают по дороге к водопаду. А если угощение их не удовлетворило (или его оказалось мало), то они еще и становятся агрессивными. На наших глазах обезьяна сильно укусила за руку одну из туристок, когда та не позволила шустрому животному залезть в свою сумочку – ибо обезьяны норовят утащить то, что «плохо лежит».

По заповеднику большинство туристов передвигаются по специально проложенной дороге, где приличный отрезок можно проехать только на внедорожниках. Основной путь, ведущий к водопаду, проходит через тропический лес и пару небольших речек, которые преодолеваются вброд. Но все равно самый последний участок дороги (минут 15) придется пройти самостоятельно пешком по извилистой каменистой тропинке и еще пересечь по мостику горный ручей…

10. Реди-форт.

Уехать из Гоа — это как выйти из сна,

из сна про счастливое детство.

Так что сразу готовься к серьезной борьбе:

глупо думать, что можно приехать сюда без последствий.

Глупо думать, что можно отсюда уехать —

Гоа теперь в тебе,

и ему из тебя никуда не деться.

Нельзя обойти молчанием еще одну интересную достопримечательность, которая считается как бы гоанской, но находится вовсе не в Гоа, а в соседнем штате Махараштра.

До Реди-форта доезжают не все туристы. Многим он не интересен, а большинство попросту не знает о его существовании.

А зря. Более атмосферного места я, признаться, давненько не встречал…

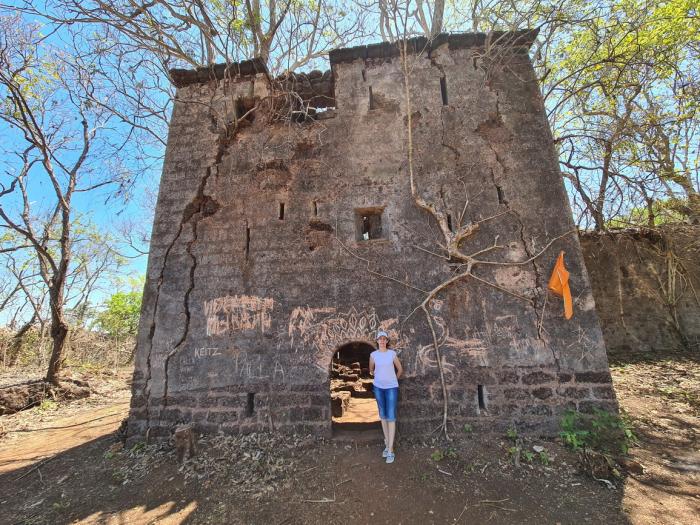

Когда португальцы пришли в Индию, в Гоа уже были построены внушительные крепости. По сути, колонизаторы просто использовали удобное расположение военных укреплений, сооружая на их основе свои форты.

В интернете можно встретить информацию, что местная крепость была построена где-то в XVI веке здешними махараджами и являлась важным стратегическим объектом. Так это или нет, сказать трудно. Точное время постройки неизвестно, крепости может быть как 300 лет, так и 500 — документов на этот счет, как я понимаю, найти не удалось. Во всяком случае, в 1746 году Реди-форт прибрали к своим рукам португальцы.

А вот сколько десятков или даже сотен лет форт заброшен – покрыто тенью тайны. Примерные данные начинают свой отсчет от сотни лет.

В свое время узкая полоса пляжей вдоль побережья, с приятным климатом и плодородной почвой в окрестностях (а это и есть штат Гоа), оказалась столь заманчивым «куском пирога» полуострова Индостан, что всякие очередные правители едва ли не первым делом строили здесь крепости. Сейчас на территории Гоа и ближайшего к нему с севера штата Махараштра имеется около десятка фортов разной степени сохранности. Многие из них остаются только местом для удачных фотографий пляжей с возвышенности — как, например, форт Чапора. А в некоторых даже теплится жизнь.

К тем фортам, которые стали гостиницами или ресторанами, понятное дело, приведет любой путеводитель. А вот к форту Яшвантгад (Yashwantgad Fort), чаще называемый Реди — по названию прилегающей к нему деревушки — придется прокладывать маршрут самостоятельно.

Зачем же посещать заброшенный и явно никому не нужный уже на протяжении как минимум века Реди-форт?

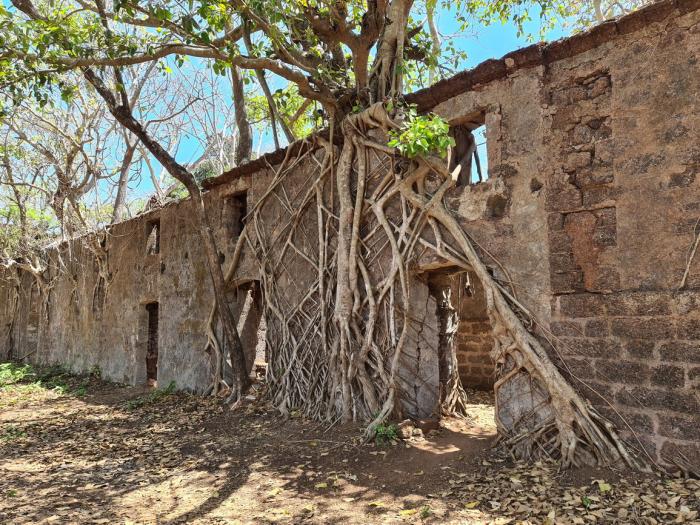

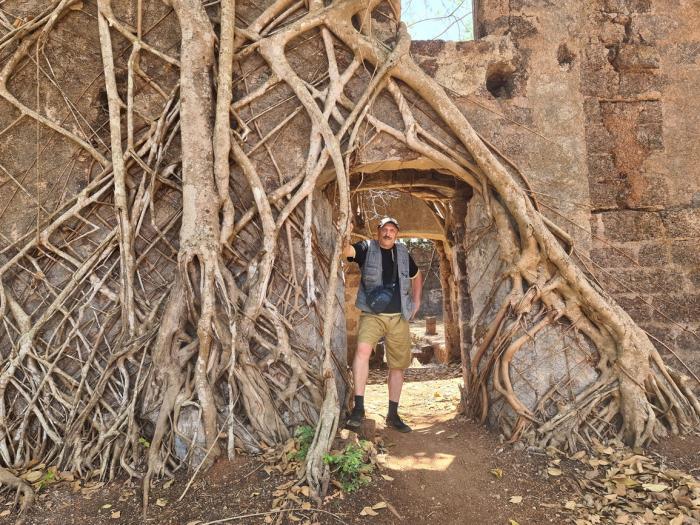

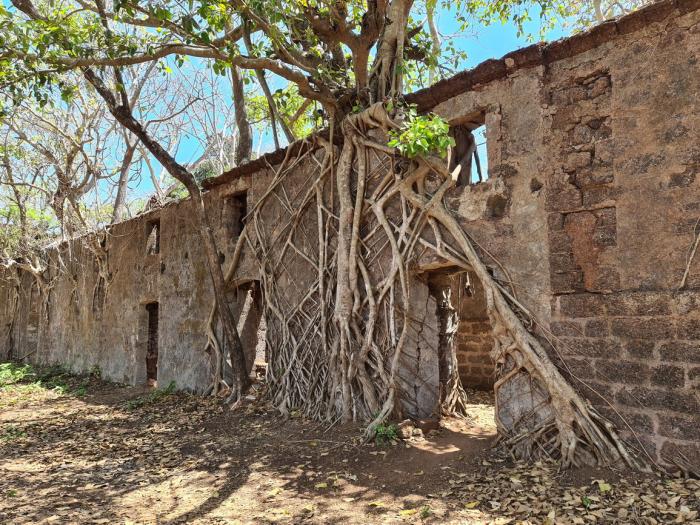

Сюда стоит приехать хотя бы ради того, чтобы посмотреть, как природа восстанавливается после присутствия людей. Тут это отчетливо видно — стены когда-то неприступного форта поглощают джунгли, и с каждым годом природа забирает всё то, что человек у неё отвоевал.

В Реди-форте становится понятно, что все людские амбиции, грандиозные постройки и военные планы носят лишь ничтожный временный характер и разрушаются природой в считанные десятки лет. Все здешние сооружения из местного латерита (это такая каменистая кирпично-красная горная порода, которую очень часто использовали в строительстве на западе Индии) постепенно окружают деревья. Медленно, но верно корни и стволы проламываются сквозь окна, дверные проемы и хорошо укрепленные некогда стены.

Реди-форт вряд ли оставит равнодушным даже самого избалованного путешественника, ибо ощущения здесь весьма своеобразные. Перед глазами мощное свидетельство триумфа природы над человеческими потугами обуздать окружающее пространство!

Рано или поздно, но природа в виде джунглей, или неукротимой водной стихии, или сдвига ландшафта возьмет свое…

Существенный бонус в поездке к Реди-форту – близость изумительного по красоте пляжа Парадайз и менее популярного, но тоже очень красивого, пляжа Реди. На этих пляжах с белым и мелким, как пудра, песком порою не увидишь ни туристов, ни местных жителей, а на берегу здесь растут непривычные для гоанских пейзажей хвойные деревья. Воздух тут свежее и чище, чем в Гоа, а уж фотографии, сделанные в таких местах, наверняка останутся одними из самых впечатляющих за все путешествие в Индию.

Между прочим, в Гоа и в окрестностях остается все меньше мест, где можно побыть наедине с величественными постройками колониальных времен — без надоедливых местных, предлагающих напитки и разные услуги, и без вечно попадающих в кадр разноязыких туристов.

Стоит добавить, что в Индии можно совершенно неожиданно почувствовать себя фотомоделью. Если у вас белая кожа, светлые волосы или же рост выше среднего (как, скажем, у меня), то к вам будет повышенное внимание. Индийцы станут подходить к вам и просить сфотографироваться.

В Гоа это случается не так часто, все-таки штат туристический. А вот Реди-форт расположен, как я уже упоминал, в другом штате – Махараштра. И прямо во входной арке форта мы лицом к лицу столкнулись с туристами-индийцами, которые уже двигались на выход. Эти индийцы сразу же восторженно заголосили и без промедления попросили разрешения сделать снимки.

Фотосессия продолжалась с десяток минут, а потом вся толпа продолжила свой путь, совершенно счастливая уже от того факта, что удалось сфотографироваться и постоять рядом с «бледнолицым гигантом». Сверху, со стен форта я видел, как они увлеченно показывали друг другу лучшие кадры в телефонах и громко обсуждали свою редкостную «удачу».

Ведь каждый из них еще и постарался эдак неназойливо ко мне прикоснуться.

Ей-же-ей, за эти несколько минут мне удалось почувствовать себя одним из местных божеств! Осталось только выбрать – кем именно:

Ганешей?

Хануманом?

Нарасимхой?

Выбор, кстати, чрезвычайно велик, и мне теперь есть над чем подумать на досуге.

Дмитрий Фефелов,

январь 2024 г.